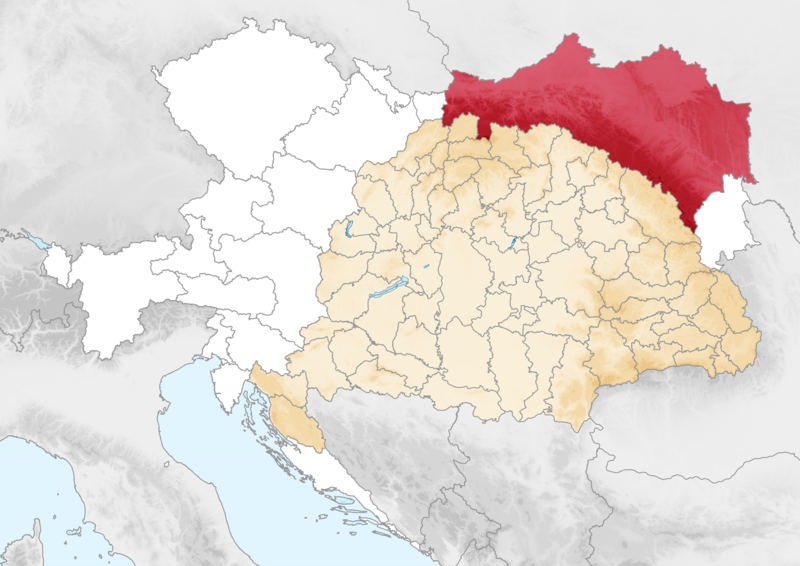

Murales in quel di Leopoli.

Foto dell’autore

Twierda Przemysl. Festung Premissel. Fortezza di Przemysl. Sono tanti i nomi di questa impronunciabile cittadina di provincia, situata ad una manciata di km dal confine polacco – ucraino, ma tutti riconducono inevitabilmente al ruolo militare svolto durante il primo conflitto mondiale. La città, infatti, rappresentava un baluardo austro-ungarico a difesa dei passi carpatici, al di là dei quali si trova la piana pannonica e con essa Budapest. Prima di dedicarci a questo, però, vale la pena raccontare come siamo riusciti a raggiungerla partendo da L’viv. Sebbene i due centri siano separati da appena un centinaio di chilometri, il tragitto che ci ha portati da L’viv a Przemysl – e di conseguenza dall’Ucraina alla Polonia – è stato il segmento più avventuroso e rocambolesco del nostro intero viaggio in Europa Orientale, anche perchè le uniche informazioni in mio possesso erano estremamente frammentarie e non verificate, per cui mi sono dovuto ingegnare direttamente sul posto venendo meno, per una volta, alla mia organizzazione teutonica e al mio bisogno psicofisico di avere i biglietti in mano fin da prima della partenza. Non dovendo fare i conti con degli orari fissi, ne approfittiamo per un ultimo giro di saluto ad una città che mi ha rubato un pezzo di cuore e che rimarrà per sempre nei miei ricordi.

Chi ha già letto gli altri “capitoli” di questo racconto di viaggio saprà che sin dal nostro arrivo in Ucraina siamo stati ossessionati dall’acquisto di una buona chitarra ad un prezzo ragionevole, con tanto di disavventure con negozianti alquanto inquietanti: non possiamo andarcene da Leopoli senza tentare una ultima volta. Armato di pazienza e di una traballante connessione internet, inizio una meticolosa ricerca che ben presto porta ai risultati sperati: nelle immediate vicinanze dell’albergo, in una parallela di Svobody Prospekt, ce n’è uno. Si tratta di una rivendita ufficiale della Trembita, la locale industria produttrice di strumenti a corda, specializzata nella realizzazione di strumenti tradizionali come la bandura e di chitarre. Insomma, sembra essere il posto giusto per noi, per cui ci tuffiamo in strada verso la nostra terra promessa. Seguendo le indicazioni accuratamente trascritte sul mio fido quadernetto, attraversiamo un paio di vie costeggiate da palazzi gradevolmente decorati con sgargianti murales e in breve tempo raggiungiamo la nostra meta. Amara delusione: sotto l’insegna ci accoglie una vetrina ricoperta con pagine di giornale e un foglio ci informa che il negozio è stato trasferito in una nuova sede in una parte a noi ignota della città. Dannazione!

Tornando mestamente verso l’albergo, purtroppo assistiamo ad una scena che avremmo preferito non vedere. Sul marciapiede notiamo una vecchia babushka curva nel suo vestito nero, con uno scialle dello stesso colore a coprirle il capo e il volto segnato da rughe profonde. Insieme a lei un cane adulto, simile ad un pastore tedesco, e tre cuccioli che, ad occhio, avranno avuto non più di qualche mese. Improvvisamente la vecchia afferra i cuccioli e li infila sgarbatamente in un grosso sacco, quasi fossero delle palle di stracci, e imprecando si incammina verso chissà dove. Una ragazza prova ad intervenire, le due iniziano a parlare, ma a causa della barriera linguistica non capiamo nulla di quello che si stanno dicendo. Dal sacco inizia a gocciolare un liquido che chiazza l’asfalto: i cani, comprensibilmente spaventati e disorientati, devono aver rilassato la vescica. A posteriori abbiamo definito la scena come disturbante e, credetemi, lo è stato per davvero. Si è trattato di una delle cose più sgradevoli che mi è capitato di vedere dal vivo, senza il filtro distanziatore dello schermo TV o del PC, e ancora oggi, ad un anno di distanza, continuo a provare una decisa sensazione di fastidio a pensarci.

Per toglierci dalla mente questo brutto episodio decidiamo di tornare sulla Rynok : ci sembra il modo migliore per accomiatarci dall’ex capoluogo di Galizia e per bere un buon caffé nel locale descritto nel post precedente. Chi viaggia zaino in spalla sa bene che trascinarsi dietro tutto quel peso finisce col mettere un discreto appetito, per cui, oltre all’espresso, ordiniamo anche qualcosa da mangiare. Scorriamo la carta fino a quando non incontriamo lei, la regina incontrastata della pasticceria viennese, la Sachertorte. Non abbiamo bisogno di dirci nulla, basta solo uno sguardo per ordinarne una fetta a testa. Le nostre aspettative vengono ampiamente ripagate, dato che il dolce non ha nulla da invidiare a quello preparato nell’omonimo hotel viennese, sebbene amici residenti da anni nella capitale austriaca mi abbiano assicurato che la torta venduta dalla Konditorei Aida sia ancora piú buona: personalmente non ho ancora avuto occasione di fare un confronto, ma é una cosa in programma per la prossima trasferta austriaca. Mentre le mie papille gustative vanno in visibilio, non posso fare a meno di pensare a come sia incredibile che, a cento anni di distanza, nonostante la distanza e gli innumerevoli confini e barriere che sono state erette, nonostante gli sconvolgimenti del secolo breve, un pezzo di Mitteleuropa sia ancora vivo e pulsante in questo lembo di Ucraina.

Pienamente soddisfatti dall’esperienza gastronomica ci indirizziamo verso la stazione, luogo da cui dovrebbe partire la marshrutka diretta verso il confine con la Polonia. In realtá non ne ho la piú pallida idea, ma continuo ad ostentare sicurezza per non far preoccupare la mia compagna di viaggio. Ormai siamo a mattina inoltrata, quasi a mezzogiorno, e l’aria si é arroventata, rendendo il nostro spostamento ancora piú sfiancante. Il lungo viale che dall’Opera conduce alla nostra meta é piuttosto trafficato e ogni tanto vediamo passare qualche minibus letteralmente straripante di passeggeri, una visione tutt’altro che confortante e, ahinoi, profetica. A peggiorare la situazione, il nostro piano di fare scorte di vettovaglie per il viaggio naufraga miseramente, dato che tutti i produktyi che incontriamo lungo il cammino sembrano vendere soltanto vodka scadente, aringhe in salamoia e insaccati. Che stia accadendo anche in Ucraina quanto giá successo da noi, con i piccoli negozi di vicinato stritolati dalla concorrenza del moloch della grande distribuzione organizzata? Difficile dirlo, non avendo sufficienti elementi in mano. In ogni caso quello delle trasformazioni nell’ex mondo sovietico dopo il crollo dell’URSS é un tema che meriterebbe un approfondimento in una sede piú appropriata.

La scritta “Vokzal” ed il piazzale ingombro di veicoli sanciscono il nostro arrivo a destinazione… e per il sottoscritto il momento di mettere le carte in tavola.

– “Andre, ma ora quale dobbiamo prendere?”

– “Ehm… non lo so, sai?”

In meno di un secondo due iridi verdi mi si piantano negli occhi folgorandomi e scrutandomi nell’animo come solo l’occhio indagatore di Sauron sarebbe in grado di fare.

– “Cosa vorrebbe dire che non lo sai?”

Mi guardo attorno, osservando il piazzale arroventato dal sole d’agosto allo zenit e l’ingresso della stazione che sembra chiamarmi con canto di sirena promettendomi ombra e refrigerio.

– “Vuol dire che entriamo a chiedere informazioni!”

Avvolto in una penombra crepuscolare, oppresso da una cappa di calore che ti si appiccica addosso come una seconda pelle, l’atrio é semi deserto: come appare diverso rispetto al giorno del nostro arrivo, mentre pullulava di vita, ora che sembra la stazione di una cittá fantasma! Con la coda dell’occhio noto, sulla destra, un cartello che sembra indicare la presenza di un ufficio informazioni, per cui seguiamo la freccia ed ecco che dietro l’angolo si materializza uno sportello. Ci avviciniamo e dall’altra parte del vetro troviamo una ragazza sulla ventina intenta a farsi gli affari propri messaggiando al telefono con un ventilatore puntato in faccia. Mi schiarisco la voce. Nulla. Riprovo con piú energia, ma ottengo lo stesso identico risultato, per cui opto per una strategia diversa. Parto in quarta con uno squillante “excuse me” e finalmente la ragazza si volta verso di me con un moto di insofferenza ed uno sguardo traducibile in “ma vuoi davvero farmi lavorare?”. Sfoggio il mio sorriso brevettato da paraculo e spiego il mio problema. Lei si addolcisce e, posseduta dal demone della gentilezza, inizia a spiegarmi in un perfetto inglese tutto quello che devo fare: dobbiamo uscire sul piazzale, andare a destra e cercare il minibus giallo diretto a Shehyni. Per non sbagliare prende un foglietto su cui scrive il nome della localitá in cirillico e me lo consegna. Grazie ignota impiegata delle ferrovie ucraine, mi hai salvato la vita!

Inside the marshrutka.

Foto dell’autore

La marshrutka altro non é che un vecchio minibus da una ventina di posti che, in barba ad ogni norma di sicurezza ed omologazione, sono magicamente aumentati a quasi trenta. Da parte sua l’autista sembra la versione post sovietica di Mr. Crocodile Dundee: sguardo di chi la sa lunga, catena d’oro al collo, camicia di cotone completamente sbottonata che lascia in bella mostra un fisico asciutto e cotto dal sole e sigaretta al lato della bocca. In altre parole nel mio cervello inizia a lampeggiare la gigantesca scritta “AVVENTURA”. L’uomo ci fa cenno di salire a bordo e al mio tentativo di pagare risponde con un eloquente gesto della mano ad indicare che, per espletare queste formalitá, c’é tutto il tempo del mondo. Ci sistemiamo sul fondo del mezzo, nei posti che sembrano piú comodi e con maggior spazio dove posare i nostri ingombranti zaini. Nella scatola di latta il calore é intollerabile, tanto che Marzia crolla spossata non appena tocca il sedile, mentre io, nonostante stia grondando sudore, sono eccitato come un ragazzino che si trova a Gardaland per la prima volta e continuo a guardarmi intorno impaziente di partire per la Polonia. Il tempo di fumare una sigaretta ed ecco che l’autista viene ad incassare. Una manciata di grivne, un pugno di Goleador a testa, ecco a quanto ammonta l’obolo per questo Caronte del terzo millennio, traghettatore di anime lungo lo Stige d’asfalto che fende la pianura galiziana come un lungo nastro nero. Partenza!

Leaving L’viv.

Foto dell’autore

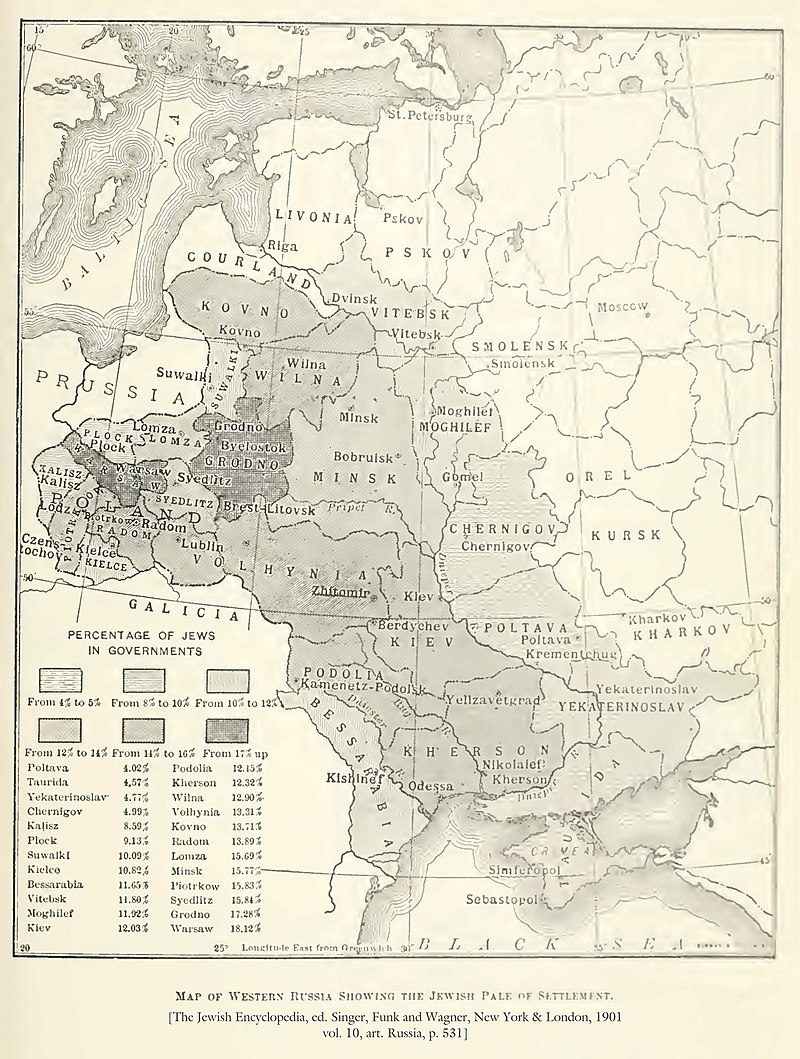

Man mano che ci allontaniamo da Leopoli e dai centri commerciali che assediano la sua periferia, seguendo una superstrada nuova di zecca, infrastruttura di servizio realizzata per gli Europei di calcio del 2012 ospitati proprio in Ucraina e Polonia, il mezzo si riempie di passeggeri. Lo fa in fermate sperdute nel nulla, a volte apparentemente non segnate da nessun cartello, spesso poste su strade laterali, tortuosi tratturi che fendono la fertile campagna ucraina dipartendosi dal percorso principale, dove il minibus sfreccia a folle velocitá con i portelli spalancati per impedirci di asfissiare, sollevando nubi di polvere e sobbalzando pericolosamente sulle numerose buche. A salire a bordo sono soprattutto anziani, muti guardiani di questa terra da cui le nuove generazioni fuggono sedotte dalle luci della grandi cittá e dalle promesse di una vita migliore in Unione Europea, Fata Morgana distante appena qualche decina di chilometri. Tra tutti mi colpisce un uomo di etá indefinibile, ma sicuramente oltre l’ottantina, seduto in uno dei primi posti. Mi piace immaginarlo come uno dei custodi della memoria del luogo, un testimone degli sconvolgimenti che si sono abbattuti su questa fetta d’Europa durante il secondo atto del suicidio del continente, una di quelle voci preziose che si stanno lentamente spegnendo una dietro l’altra. Forse era troppo piccolo per ricordarsi del settembre del ’39, quando Stalin pugnaló alle spalle la Polonia giá ferita a morte dalla Wehrmacht, annettendo le attuali province occidentali di Bielorussia e Ucraina, ma quasi certamente si deve ricordare di Barbarossa, coi panzer tedeschi a divorare la pianura diretti ad Est, dei pogrom contro ebrei e polacchi, del ritorno dell’Armata Rossa vittoriosa nel ’44 e con essa del NKVD. Chissá quali storie potrebbe raccontare questo vecchio e chissá se c’é qualcuno pronto ad ascoltarle e a trascriverle prima che la sua voce si spenga per sempre.

Lost in Galizia.

Foto dell’autore

Guardando fuori dal finestrino mi sento catapultato in uno dei romanzi di Roth – per altro galiziano di Brody – o di Singer, come se il tempo si fosse cristallizzato conservando un mondo che non esiste piú, spazzato via dalla stupiditá dell’uomo. I campi coltivati riarsi dal sole, i piccoli villaggi costituiti da una manciata di isbe ad un piano circondate dall’orto a sua volta racchiuso da una staccionata, i riflessi dorati e delle cupole a cipolla delle piccole chiese ortodosse, cosí minute da sembrare modelli in scala. L’unica nota ucronica rispetto al mondo descritto da quelli che sono due tra i miei autori preferiti, é l’immancabile monumento ai caduti della Grande Guerra Patriottica, ossia la Seconda Guerra Mondiale nei paesi dell’ex URSS: una statua di pietra bianca che raffigura un soldato mentre poggia l’elmetto su uno scudo sul quale sono riportati dei caratteri in cirillico e le date 1941-1945. La sensazione di viaggiare nel tempo raggiunge il suo apice quando, attraversando l’ennesimo ammasso di casupole, ci troviamo a superare un carretto trainato da un cavallo, con le redini tenute saldamente da un vecchio: una scena di vita campagnola che sembra uscita dal 1915 e non dal secolo successivo.

Piú ci avviciniamo alla Polonia, piú il paesaggio cambia. La monotonia della pianura viene spezzata dal corrugarsi della terra in una serie di piccole colline, apparentemente insignificanti, ma rilevanti dal punto di vista militare. Sebbene siano alte solo poche decine di metri, queste piccole alture permettono di dominare il territorio circostante dalla loro sommitá, rendendole di fatto ottimali alla realizzazione di una linea difensiva. D’altro canto possono anche essere sfruttate da un esercito inseguitore per celare i propri movimenti e lanciare fulminei attacchi contro il nemico, ed é proprio quello che accadde nel settembre del 1914. Immagino lungo questa strada i resti della Terza e della Quarta Armata, decimate nella difesa di Leopoli e nella disfatta di Rawa Ruska. Immagino decine di migliaia di uomini in grigio-azzurro con il morale sotto i tacchi in fuga, a piedi, verso il San e le fortificazioni di Przemysl, mentre alle loro calcagna ci sono i cosacchi dello zar, instancabili cavallerizzi della steppa, pronti a lanciarsi in un turbinio di sciabole contro i gruppi di sbandati per poi ritirarsi dietro le colline. In questo inferno, sinistro presagio di altre ritirate, ancora piú sanguinose, avvenute soltanto un trentennio dopo, c’é anche il mio bisnonno.

Non é soltanto il paesaggio naturale a cambiare, ma anche quello umano. I grumi di casupole lasciano il posto a veri e propri paesi di modeste dimensioni, tanto da essere dotati di piccole stazioni degli autobus. In uno di questi, a breve distanza dal confine, vengo sorpreso dalla mole della Sala del Regno dei Testimoni di Geova, notevolmente piú grande della chiesa. Mentre ripartiamo un altro minibus va in panne ed i passeggeri, una dozzina di donnoni con braccia grandi come tronchi, scendono per spingerlo fino alla vicina fermata. Da quanto tempo siamo in viaggio? Credevo che il tragitto sarebbe durato poco piú di un’ora, ma guardando l’orologio scopro che abbiamo abbondantemente superato le due ore. Gli altri passeggeri non mostrano segni d’insofferenza, nemmeno quando l’autista mette le quattro frecce e scende per andare a comprare le sigarette: a quanto pare nulla di insolito, anche se mi rendo conto di aver bisogno di sgranchire le gambe. Perso in questi pensieri mi accorgo a malapena che, in lontananza, appare una lunga colonna di camion e con essa il profilo della dogana. La marshrutka svolta su una stradina laterale e in un paio di minuti ci troviamo in una piccola stazioncina costruita in legno: finalmente siamo arrivati a Shegyni!

Nella mia ingenuitá mi ero convinto che il grande ostacolo di questo viaggio sarebbe stato entrare e uscire dall’Ucraina, mentre non avevo nemmeno preso in considerazione eventuali difficoltá sul lato polacco della frontiera: d’altra parte siamo sempre in Unione Europea, no? Ingenuo. Saranno proprio i doganieri polacchi a farmi provare sulla pelle il vero significato di “confine”. Il controllo ucraino é poco piú di una formalitá. Il soldato in servizio ci parla in un ottimo inglese, chiedendoci se abbiamo qualcosa da dichiarare e se la permanenza in Ucraina é stata di nostro piacimento. Prende i nostri passaporti, appone il timbro di uscita e ci saluta augurandoci tutto il bene del mondo per il proseguimento del nostro viaggio. Usciamo dalla porta e ci troviamo nella “terra di nessuno”, circondati su due lati da due alte recinzioni metalliche che ci costringono ad un lungo percorso obbligato, reso tortuoso dalla presenza di alcuni edifici di servizio, senza nessuna possibilitá di riparo dal sole cocente. Vediamo piú di una persona intenta a nascondersi bottiglie di vodka e pacchetti di sigarette sotto ai vestiti. Si tratta degli abitanti dei villaggi della zona che praticano contrabbando su piccola scala, rivendendo in Polonia vodka e sigarette ucraine, nel tentativo di guadagnare qualche grivna extra per mantenere la famiglia. Avvicinandoci alla dogana polacca il percorso si sdoppia: a destra si snoda una lunghissima fila di persone, mentre a sinistra ci attende la desolata corsia riservata ai possessori di un passaporto comunitario. Grazie alla fortuna di avere in tasca il pezzo di carta “giusto” in pochi minuti raggiungiamo la nostra meta, la Polonia. A separarci solo una porta a vetri. Chiusa. Provo ad attirare l’attenzione delle persone all’interno, ma non ottengo nessun risultato se non quello di innervosirmi. Mentre sono lí per lí dal lanciare terribili maledizioni nell’oscura lingua di Mordor, sento una mano posarsi abbastanza rozzamente sulla mia spalla. Dal nulla é spuntata una colossale versione slava di Rambo, a dir poco inquietante nella sua divisa total black con pistola ben visibile nella fondina sulla coscia. Come se nulla fosse inizia a parlarmi a macchinetta in polacco, idioma notoriamente riconosciuto come lingua franca in tutto il Sistema Solare, rimanendo sorpreso dal mio non aver compreso mezza parola del suo discorso, cosa che probabilmente avrá intuito dal mio sguardo vacuo. Dopo un rapido controllo ai nostri passaporti, prende la radio e comunica ai colleghi all’interno di aprire la porta per farci entrare.

Alle pareti noto diversi cartelloni con scritte a caratteri cubitali tanto in ucraino, quanto in polacco, corredate da simboli molto poco equivocabili, tra cui spicca su tutti un panino sbarrato. Pur non comprendendo la forma del messaggio, ne e conosco la sostanza, ossia il divieto di introdurre all’interno dell’Unione Europea qualsiasi cibo non confezionato. Paolo Rumiz nel suo “Transeuropa Express” descrive molto bene le conseguenze di questa normativa, mentre é in viaggio sul treno che lo sta portando a Kalinigrad, l’ex Königsberg oggi enclave russa sul Baltico stretta tra Polonia e Lituania: ogni panino, salume, formaggio “non conforme” deve essere consumato al momento oppure deve essere gettato. Proprio cosí, quella stessa Unione Europea che stanzia consistenti fondi per lanciare campagne contro lo spreco alimentare, lascia marcire ogni anno tonnellate di cibo perfettamente commestibile davanti all’uscio di casa. Per fortuna non ho dovuto assistere ad una scena del genere, mi avrebbe spezzato il cuore.

Il controllo alla dogana é brutale. Veniamo controllati uno ad uno da una inflessibile agente bionda che parla solo polacco. Quando mi chiede – “Vodka? Vino? Tabak?” – se ho qualcosa da dichiarare tiro fuori dallo zaino la bottiglia di vino acquistata a Leopoli, ma non basta. Dopo aver indossato un paio di guanti in lattice inizia a frugare in ogni tasca, in ogni busta, addirittura anche nella biancheria sporca, alla ricerca di chissá cosa. A Marzia arriverá a contare le sigarette nel pacchetto. Dopo lo zaino tocca a me. Devo svuotare le tasche ed essere controllato scrupolosamente con un piccolo metal detector, nemmeno stessi prendendo l’aereo, e solo dopo aver passato questa ennesima prova sono ammesso al suo cospetto: l’uomo che controlla i passaporti. Mi trovo davanti ad un ometto che, tronfio nel suo gabbiotto, ha tutto l’aspetto di un grigio funzionario. Mi osserva con aria di sufficienza, quasi mi stesse studiando, sfoglia con aria ostentatamente annoiata tutte le pagine del mio passaporto, mi domanda per l’ennesima volta il motivo del viaggio. Vedo che prova piacere nell’esercitare su di me quella briciola di potere che dai piani alti é rotolata fino alla sua postazione, si sente appagato mentre mi tiene sulle spine facendomi perdere tempo. Piccolo, grigio uomo.

È ormai tardo pomeriggio quando mettiamo piede nel territorio della repubblica polacca e, non avendo toccato cibo dal mattino, abbiamo un discreto appetito. Intorno a noi un florilegio di bandiere comunitarie sembra sbattere in faccia ai vicini l’appartenenza al club dell’Europa ricca. Passiamo di fronte ad un mercatino improvvisato, un paio di bancarelle di fortuna su cui sono esposte pile di vestiti e qualche piccolo elettrodomestico, mentre cerchiamo un kantor dove cambiare le grivne che abbiamo in tasca in zloty, la valuta locale. Compiuta l’operazione ci infiliamo nel primo locale che sembra offrire del cibo. Il posto non sembra male e dalla cucina si spande un buon profumo, ma la ragazza dietro al bancone sembra accoglierci con ostilitá: é taciturna, ha uno sguardo tagliente e metodi sbrigativi. Marzia ordina un hamburger che le viene servito accompagnato da una montagna di cipolla fritta, mentre io ripiego su una porzione di frikty, visto che le patatine fritte sono l’unica pietanza priva di carne sul menú.

La stazione di Przemysl.

Foto dell’autore.

Con lo stomaco pieno posso iniziare a pensare a come raggiungere Przemysl, distante solo una manciata di chilometri. Non facciamo in tempo a raggiungere la statale che un minibus, questa volta piuttosto moderno, si ferma sul ciglio della strada. Dall’abitacolo spunta un tizio corpulento che, come tutti i polacchi incontrati fino a questo momento, parla velocissimo, facendoci cenno di salire a bordo. Incollato su uno dei finestrini vedo un foglio con la scritta “Medyka -> Przemysl”, per cui saliamo di buon grado sul mezzo insieme ad un altro paio di passeggeri. Due zloty a testa e si parte a tavoletta, anche questa volta con le porte spalancate per far circolare un po’ di aria, in direzione della cittá-fortezza. Scendiamo davanti alla stazione ferroviaria, il nostro albergo é ad una cinquantina di metri. Abbiamo un disperato bisogno di fare una doccia, ma la consapevolezza di essere arrivati basta a metterci di buon umore: Festung Premissel, sono qui per te.