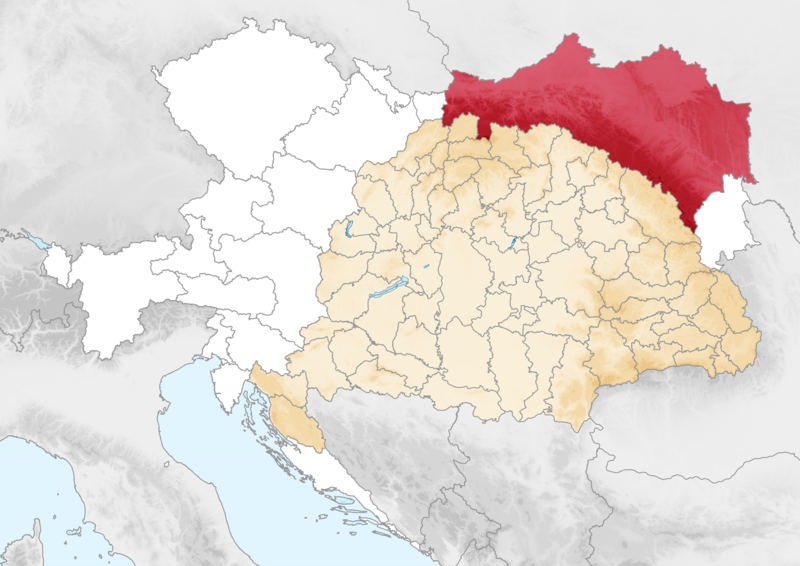

La Galizia, in rosso, all’interno dell’Impero austro-ungarico. Opera di Ludovic Lepeltier-Kutasi – Opera propria, CC BY-SA 4.0. Fonte Wikimedia Commons

Chi segue questo blog sa bene che la Galizia e la sua storia sono un po’ una mia fissazione e che periodicamente torno a parlarne. Ho scritto la bozza di questo articolo l’anno scorso, ben prima dell’invasione russa in Ucraina, con l’intenzione di pubblicarla come post di riserva durante il periodo di superlavoro autunnale. Alla luce di quanto accaduto — e di certe interpretazioni date — ho però deciso di ampliare il testo cercando di approfondire le tematiche del nazionalismo ucraino e del panslavismo russo. Non sono sicuro di esserci riuscito in così poco spazio: se l’argomento vi interessa e se volete ulteriori approfondimenti lasciatemi un feedback nei commenti oppure contattatemi sui social.

Estrema marca di confine della monarchia asburgica, spesso definito in modo dispregiativo Halb-Asien — mezza Asia — dai funzionari viennesi, il Regno di Galizia e Lodomiria comprendeva parti delle attuali Polonia sud-orientale ed Ucraina occidentale. In base a criteri etnolinguistici il suo territorio può essere separato in due parti, con il corso del fiume San a fare da “spartiacque”: una porzione occidentale, abitata da una maggioranza di lingua polacca, ed una orientale, abitata in prevalenza da Ruteni, con l’eccezione dei centri principali, come L’viv o Przemysl in cui era presente una forte aliquota di abitanti di origine ebraica e polacca.

Tomba di Ivan Franko a L’viv. Foto dell’autore.

La maggior parte dei ruteni era composta da contadini analfabeti — o allevatori come nel caso degli hutsuli e di altri sottogruppi etnici dei Carpazi — che lavoravano le terre possedute dalla szlachta, la piccola nobiltà feudale polacca. Non rappresentati nell’organo di autogoverno galiziano, la Camera dei deputati della Polonia galiziana o Sejm, erano oggetto di vessazioni e sistematica discriminazione. A partire dal XIX secolo, anche grazie al lavoro di autori come Ivan Franko e Taras Ševčenko, parte del popolo ruteno fu oggetto di un processo di risveglio nazionale, reclamando maggiori diritti e tutele a livello linguistico e culturale. Inizialmente restie a concessioni di alcun tipo, le autorità asburgiche permisero l’insegnamento scolastico della lingua ucraina nella porzione orientale della Galizia a partire dal 1890. Una decisione presa non tanto per un impeto di liberalismo, quanto per cercare di contenere l’influsso del movimento panslavista finanziato dal vicino Impero russo, rappresentato dai cosiddetti russofili, che vedevano nella Russia una sorta di potenza tutrice per tutti i popoli slavi. Le prime elezioni a suffragio universale maschile del 1907 sancirono l’ingresso nel Sejm di cinque deputati russofili a fronte di ben venti afferenti all’area del nazionalismo ucraino.

Nonostante il risultato piuttosto netto, le autorità austro-ungariche continuarono a guardare i ruteni con crescente sospetto. Allo scoppio del primo conflitto mondiale la Galizia venne dichiarata zona militare, con il conseguente passaggio di poteri dall’amministrazione civile a quella militare: venne stilata una lista di personalità ritenute di simpatie russofile, che furono arrestate e trasferite in altre regioni dell’impero; molto spesso di trattava di accuse senza alcun fondamento. L’andamento della campagna galiziana, che sin dalle prime settimane si dimostrò catastrofica per le truppe di Vienna, gettò l’intera linea di comando nel panico. Questo ben presto degenerò in autentica paranoia: l’intera popolazione ucraina fu accusata di essere la quinta colonna dell’esercito zarista e non mancarono esecuzioni sommarie di presunte spie o addirittura trasferimenti forzati di interi villaggi.

Il 4 settembre 1914 L’viv fu raggiunta dalle avanguardie russe, mentre una settimana dopo all’esercito austriaco fu ordinato di ritirarsi lungo la linea del fiume San, abbandonando di fatto la Galizia orientale al nemico. Per poter comprendere meglio le politiche di occupazione è il caso di aprire una piccola parentesi per gettare uno sguardo sulla situazione politica nella Russia di Nicola II.

Nicola II nel 1912. Fonte Wikipedia

Di forti tendenze autocratiche, lo zar era influenzato tanto dal pensiero panslavista di Nikolaj Danilevskij, quanto dalle teorie del movimento Pochvennichestvo. Se il primo credeva nella necessità di riunire il mondo slavo in una confederazione ortodossa con a capo la Russia, il secondo era un movimento conservatore, ferocemente antilluminista e anti occidentale, che si rifaceva al trinomio autocrazia, ortodossia, nazionalismo che si era formalizzato nella prima metà dell’Ottocento. Lo zar portò quindi avanti un programma di russificazione nelle gubernija abitate da nazionalità non russe, come la Polonia o l’Ucraina. Questo clima fu ulteriormente esasperato dal tentativo rivoluzionario del 1905, che portò alla nascita del movimento ultranazionalista delle Centurie Nere e di un diffuso sentimento antisemita, alimentato dalla pubblicazione dei Protocolli dei Savi Anziani di Sion e dall’idea che dietro ai rivoluzionari si nascondessero gli ebrei.

Non deve quindi stupire se il nuovo governatore militare, il conte Georgij Brobinskij, il 23 settembre annunciò solennemente ai dignitari e ai membri del clero polacco il seguente programma di governo: la regione era da considerarsi parte della Russia poiché abitata da ucraini, cioè da “piccoli russi”, e in quanto tale sarebbe stata amministrata attraverso lingua, leggi e sistemi russi. Gli orologi furono regolati sull’ora di San Pietroburgo, mentre fu adottato il calendario giuliano all’epoca in uso nell’Impero russo. I negozianti furono costretti a riscrivere le proprie insegne utilizzando l’alfabeto cirillico, mentre nelle vie targhe russe andarono a sostituire quelle polacche. Si passò, quindi, alla neutralizzazione dell’intellighenzia ucraina.

Sin dal 4 settembre l’arcivescovo di L’viv Andrej Šeptyc’kyj, a capo della Chiesa greco-cattolica e di fatto simbolo della causa nazionale ucraina era stato arrestato e trasferito in Russia. Seguirono gli arresti e la deportazione di tutte quelle personalità — medici, avvocati, preti ed insegnanti — che in tempo di pace avevano animato la vita culturale della regione e non erano incappate nella repressione asburgica. In contemporanea le autorità russe imposero la chiusura delle biblioteche, dei circoli di lettura, dei giornali e di qualsiasi altra pubblicazione in lingua ucraina.

Il passo successivo riguardò il sistema scolastico. Furono organizzati corsi di russo per gli insegnanti che sarebbero stati impiegati nella nuova rete di scuole statali in fase di costituzione. Questa avrebbe sostituito le scuole di lingua rutena e polacca, ad eccezione di alcune scuole private a L’viv frequentate dall’élite polacca, a patto che il programma scolastico fosse autorizzato e che fossero impartite almeno cinque ore settimanali di russo.

Andrej Šeptyc’kyj, arcivescovo di L’viv. Fonte Wikipedia

Vi era infine la questione religiosa, particolarmente spinosa in una regione ed in un’epoca in cui la fede era un tratto distintivo della propria identità ancora più forte della lingua. L’appartenenza alla chiesa greco-cattolica era infatti ciò che più distingueva gli ucraini dai polacchi cattolici e dai russi ortodossi: andare a colpirla avrebbe velocizzato e reso più efficace il programma di russificazione. Da parte russa vi erano tuttavia vedute diverse a proposito. Se Brobinskij aveva in mente una azione morbida da attuarsi sul lungo periodo, il clero ortodosso, rappresentato dall’arcivescovo di Volinia e Zhytomyr Evlogij, propendeva per un approccio più duro e risolutivo.

A partire da febbraio 1915 le pressioni di Evlogij su Brobinskij portarono il governatore ad approvare un decreto che permetteva l’invio di un pope ortodosso in tutte quelle comunità in cui il sacerdote greco-cattolico se ne era andato, anche se ciò era richiesto da una minoranza dei fedeli. Iniziò quindi una sistematica campagna di terrore ai danni del clero ucraino, con arresti e uccisioni. Si ricorse anche all’inganno, convincendo i contadini analfabeti che tra le due dottrine non vi erano differenza di sorta dato che i riti erano simili. Ciononostante di millenovecentosei parrocchie galiziane, soltanto un centinaio intraprese la strada della conversione.

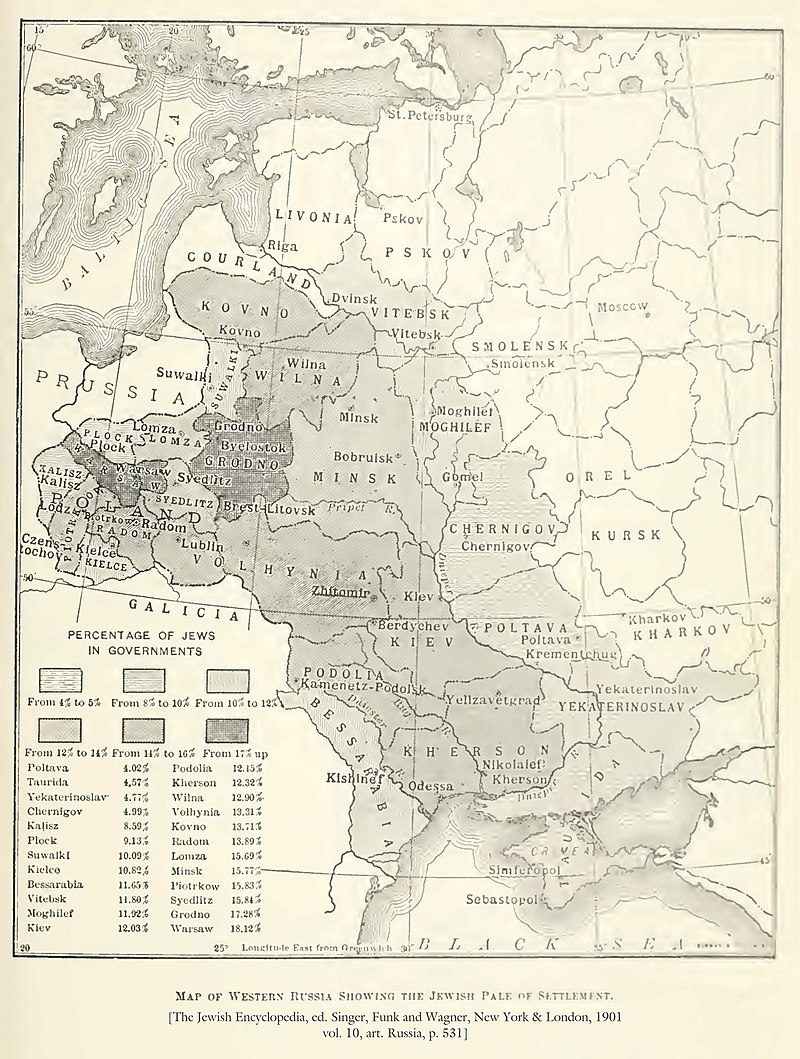

Ancora peggio, se possibile, andò alla consistente popolazione ebraica che si ritrovò a dover fronteggiare l’atavico antisemitismo dei cosacchi e delle autorità zariste. Il primo pogrom si verificò già il 14 agosto a Brody, cittadina di confine famosa per aver dato i natali allo scrittore Joseph Roth. Il 27 settembre anche L’viv fu teatro di un altro pogrom, di proporzioni ancora maggiori, ma in linea generale l’avanzata russa fu costellata di eventi di questo tipo: circa quattrocentomila ebrei fuggirono verso le regioni interne dell’Austria-Ungheria per sfuggire alla violenza del nemico.

Zone di residenza all’inizio nel Novecento. Maggiore la percentuale di popolazione ebraica, più scuro è il colore. Fonte Wikipedia

L’idea dei militari russi, dal comandante in capo dell’esercito granduca Nikolaj sino ai responsabili dei singoli reparti, era quella di ripulire la Galizia sospingendo la popolazione ebraica al seguito del nemico in ritirata. Nella loro ottica ciò avrebbe protetto le truppe da azioni di spionaggio e dal diffondersi di propaganda sovversiva, oltre a facilitare l’assimilazione della regione e della sua popolazione alla nazione russa. Non mancarono, tuttavia, tentativi di deportazione ad est, verso le Zone di residenza situate ai confini dell’Impero. Nonostante l’opposizione delle autorità centrali, che non volevano un incremento della popolazione ebraica, furono circa cinquantamila gli ebrei galiziani deportati in Russia, mentre al momento della liberazione della provincia, tra la primavera e l’estate 1915, un numero analogo era pronto a subire lo stesso destino.

Seppur limitata a circa un semestre, l’occupazione russa della Galizia sembra anticipare l’orrore che solo un quarto di secolo dopo bagnò di sangue le fertili pianure d’Ucraina. Da un lato la feroce persecuzione antisemita appare un tragico assaggio dell’Olocausto, dall’altro la negazione dell’esistenza di un popolo, di una lingua e di una cultura ucraine ricorda da vicino alcune delle giustificazioni addotte da Putin alla recente invasione.

BIBLIOGRAFIA

A. Watson, Il Grande Assedio Di Przemysl, Milano, Rizzoli, 2021 [leggi la recensione]

J. R. Schindler, Fall Of The Double Eagle: The Battle For Galicia And The Demise Of Austria-Hungary, Lincoln, Potomac Books, 2015

M. Rauchensteiner, Der Erste Weltkrieg Und Das Ende Der Habsburgermonarchie, Wien-Köln-Weimar, Böhlau Verlag, 2013

C. Mick, Lemberg, Lwów, L’viv 1914-1947: Violence And Ethnicity In A Contested City, West Lafayette, Purdue University Press, 2016

P. Bushkovitch, Breve storia della Russia. Dalle origini a Putin, Torino, Einaudi, 2013