In un vecchio post abbiamo tracciato il tortuoso percorso, fatto di decenni di lotte intestine tra i vari potentati in cui era suddivisa la Penisola all’epoca, che portò alla firma della pace di Lodi il 9 aprile 1454. L’articolo, tuttavia, si limitava a tratteggiare solo in maniera estremamente marginale l’impatto che l’evento ebbe sull’Italia del periodo, senza nemmeno accennare alle sue implicazioni sul lungo periodo. Ecco perchè ho deciso di tornare sull’argomento.

La stipula del trattato lasciava un’Italia frammentata in una infinità di staterelli, molto spesso di dimensioni poco superiori a quelle di una signoria trecentesca. A fianco di questo pulviscolo geopolitico, emergevano almeno cinque entità che per dimensioni e potenza primeggiavano sulle altre: si trattava della Repubblica di Venezia, della Repubblica di Firenze, del Ducato di Milano, del Regno di Napoli e dello Stato della Chiesa. Nessuno di questi era tuttavia abbastanza forte da poter imporre la propria egemonia sugli altri, come era stato ampiamente dimostrato nella prima metà del Quattrocento, e questo spinse i loro governanti ad operare a favore del mantenimento dello status quo.

Già solo pochi mesi dopo la firma della pace di Lodi, per la precisione il 30 agosto, a Venezia venne concluso un trattato di alleanza tra la Serenissima, Milano e Firenze che costituì l’embrione da cui nacque in seguito la Lega Italica. Proclamata solennemente il 2 marzo dell’anno successivo, con l’adesione di papa Niccolò V, del Regno di Napoli e di numerosi stati minori, questa sanciva l’integrità territoriale dei suoi membri, anche attraverso il reciproco aiuto in caso di aggressione ai danni di uno dei firmatari, ed una tregua venticinquennale. La nascita della Lega congelò di fatto la situazione politica della Penisola, che rimase pressocchè inalterata per un quaranta anni.

La pace così ottenuta poggiava tuttavia su basi decisamente fragili. Gli stati italiani non avevano smesso di guardarsi in cagnesco e di tramare nell’ombra l’uno alle spalle dell’altro, dato che non tutti avevano abbandonato le proprie ambizioni espansioniste. In questo senso Papa Sisto IV ricoprì un ruolo preponderante, divenendo l’eminenza grigia dietro a praticamente tutte le congiure elaborate nel periodo. La sua politica era improntata al rafforzamento del Papato in Umbria e alla creazione di un principato in Italia centrale retto da suo nipote Girolamo Riario, signore di Imola e successivamente anche di Forlì. Tale progetto costituiva una minaccia inaccettabile per Firenze, che rischiava così di ritrovarsi accerchiata su più lati. Fu proprio l’opposizione della famiglia Medici a queste mire una delle cause scatenanti della Congiura dei Pazzi.

Il 26 aprile 1478 due sacerdoti, assoldati come sicari dalla famiglia di banchieri fiorentini dei Pazzi, pugnalarono a morte Giuliano de Medici e ferirono in modo lieve il fratello Lorenzo durante una messa officiata nel duomo di Firenze. L’atto sacrilego scatenò una vera e propria rivolta popolare contro i congiurati che in breve tempo furono scovati, linciati dalla folla e giustiziati per impiccagione. L’unico imputato ad essere decapitato fu Giovan Battista da Montesecco che, sotto tortura, rivelò tutti i dettagli del complotto, compreso il coinvolgimento del Pontefice. Il fallimento della congiura e la sollevazione del popolo a proprio favore, consolidarono il potere nelle mani di Lorenzo de Medici in un momento cruciale.

Sisto IV, infatti, non era il tipo da arrendersi di fronte alle prime avversità. Fallita la Congiura dei Pazzi, il Papa scomunicò Lorenzo e mosse guerra a Firenze con l’appoggio del re di Napoli e della repubblica senese. Il conflitto produsse enormi devastazioni nel Chianti e in Val d’Elsa, protraendosi per circa due anni, ovvero fino a quando la minaccia ottomana, concretizzatasi con una spedizione in Puglia che aveva portato al Sacco di Otranto (1480), convinse i contendenti a firmare in fretta e furia una pace bianca e a fare quadrato contro il nemico esterno.

Nel 1482 Sisto IV torna nuovamente a tramare nell’ombra, prendendo le parti di Venezia in una diatriba con gli Estensi di Ferrara riguardo al monopolio del commercio del sale. Delle questioni economiche a Sisto importava relativamente poco, ciò che gli premeva era riuscire ad indebolire Ferrara per permettere all’adorato nipote di impossessarsene. Lo scontro militare si risolse in una vittoria totale per la Serenissima, che con la pace di Bagnolo (1484) prese possesso di Rovigo e del Polesine, restituendo ad Ercole I d’Este i territori occupati a sud del Po. Il povero Girolamo Riario tornò nei suoi possedimenti con le pive nel sacco, senza poter più contare sull’appoggio del Pontefice che nel frattempo era morto a causa di una febbre.

A succedergli sulla Cattedra di San Pietro fu Innocenzo VIII. Il suo fu un classico esempio di pontificato di transizione, frutto del compromesso tra le due correnti in cui era divisa la Curia romana, spaccata a metà tra i sostenitori di Giuliano della Rovere, il futuro Giulio II, e quelli di Rodrigo Borgia, il futuro Alessandro VI. La scelta cadde su di lui per il suo carattere piuttosto debole e poco ambizioso ed è proprio a causa di ciò che venne abilmente manipolato da quel Lorenzo de Medici, passato alla storia con l’appellativo “Il Magnifico”, che nel frattempo era diventato il vero e proprio ago della bilancia della politica italiana. Il suo instancabile lavoro diplomatico non solo consolidò il ruolo della sua famiglia e di Firenze, ma consentì un ulteriore periodo di pace, anche grazie all’appoggio del Papato. Unica eccezione furono una serie di conflitti tra Santa Sede e regno di Napoli, provocati dal tentativo aragonese di liberarsi dal vincolo feudale che legava Napoli a San Pietro. Si trattò, tuttavia, di un episodio minore che si concluse con un nuovo trattato che sanciva la sostituzione del pagamento annuo di un tributo di 8000 once d’oro con il mantenimento di un contingente militare a difesa del Pontefice.

Nel 1492, la morte in rapida successione di Lorenzo e di Innocenzo privava l’Italia rinascimentale delle due figure che più di chiunque altro si erano prodigate per il mantenimento della pace. Il nuovo capofamiglia dei Medici, Piero il Fatuo, si rivelò del tutto inadatto a raccogliere l’eredità paterna: non solo era privo delle capacità diplomatiche necessarie a mantenere l’equilibrio della penisola, ma la sua esasperata tendenza al clientelismo esasperò la situazione interna a Firenze. A complicare ulteriormente le cose, l’elezione di Alessandro VI diede alla Chiesa un Papa spagnolo poco interessato alle vicende italiane, se non solo durante la seconda metà del proprio pontificato, durante la quale si prodigò per creare un vero e proprio regno da affidare al proprio primogenito Cesare. Inoltre nubi nere si stavano ammassando oltre le Alpi, con Spagna e Francia che iniziavano a volgere lo sguardo su terre che avevano tutto l’aspetto di una mela matura pronta ad essere colta.

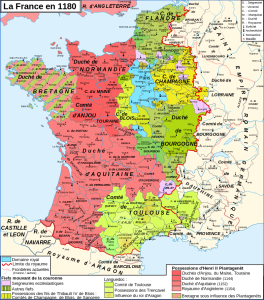

Ricapitolando, la pace di Lodi, pur garantendo un periodo di relativa calma e prosperità che costituì l’humus per il Rinascimento, aveva condannato l’Italia alla frammentazione politica, impedendo quel processo che nelle isole britanniche, nella penisola iberica e in Francia aveva portato alla formazione delle monarchie nazionali. L’espansione territoriale aveva reso impossibile il controllo diretto di tutto il territorio da parte del monarca, rendendo necessarie tutta una serie di riforme strutturali nella gestione del potere e del controllo: si tratta della nascita, almeno in forma embrionale, degli stati moderni. In Italia questo tipo di processo manca del tutto, tanto che la struttura del potere negli stati italiani è quasi immutata rispetto ad un secolo prima. Quale che sia la dimensione dell’entità politica, siamo sempre di fronte a dei territori soggetti ad una città dominante, all’interno della quale chi è al governo deve badare bene ad elargire ricompense, regalie e ruoli pubblici per garantirsi l’appoggio delle altre famiglie, pena l’estromissione violenta. La mancanza di una struttura statale degna di questo nome, faceva da specchio all’assenza di eserciti che non fossero composti in buona parte da compagnie di ventura, ben poco affidabili vista la predisposizione a vendersi al miglior offerente.

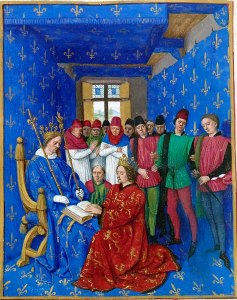

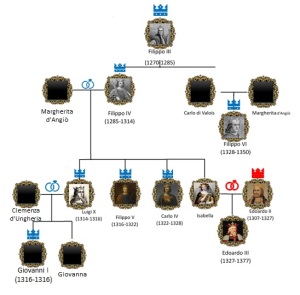

Se ciò risulta vero soprattutto a Firenze, Venezia e nelle numerose altre repubbliche che componevano il mosaico politico della penisola, in una certa misura lo stesso principio vale anche per Milano e Napoli. Il potere delle famiglie regnanti nel Ducato e nel Regno, infatti, risultava estremamente fragile a causa della mancanza di un forte principio dinastico che legittimasse a pieno gli Sforza e la casa di Aragona. Nel caso di Napoli, infine, si era venuta a creare una vera e propria questione dinastica: Carlo VIII, il re di Francia, vantava attraverso la nonna paterna, Maria d’Angiò, un lontano diritto ereditario sulla corona del Regno di Napoli. Quando, nel 1494, decise di farlo valere, nessuno degli stati italiani era in grado di fronteggiare la potenza militare di una monarchia nazionale. Questa però è un’altra storia.

BIBLIOGRAFIA

A. Prosperi, Dalla Peste Nera alla guerra dei Trent’anni, Torino, Einaudi, 2000

A. Musi, Le vie della modernità, Milano, R.C.S. Libri S.p.A., 2000